David Bowie : Portrait d’un caméléon créatif à travers l’art visuel #

L’autoportrait chez Bowie : miroir de ses identités multiples #

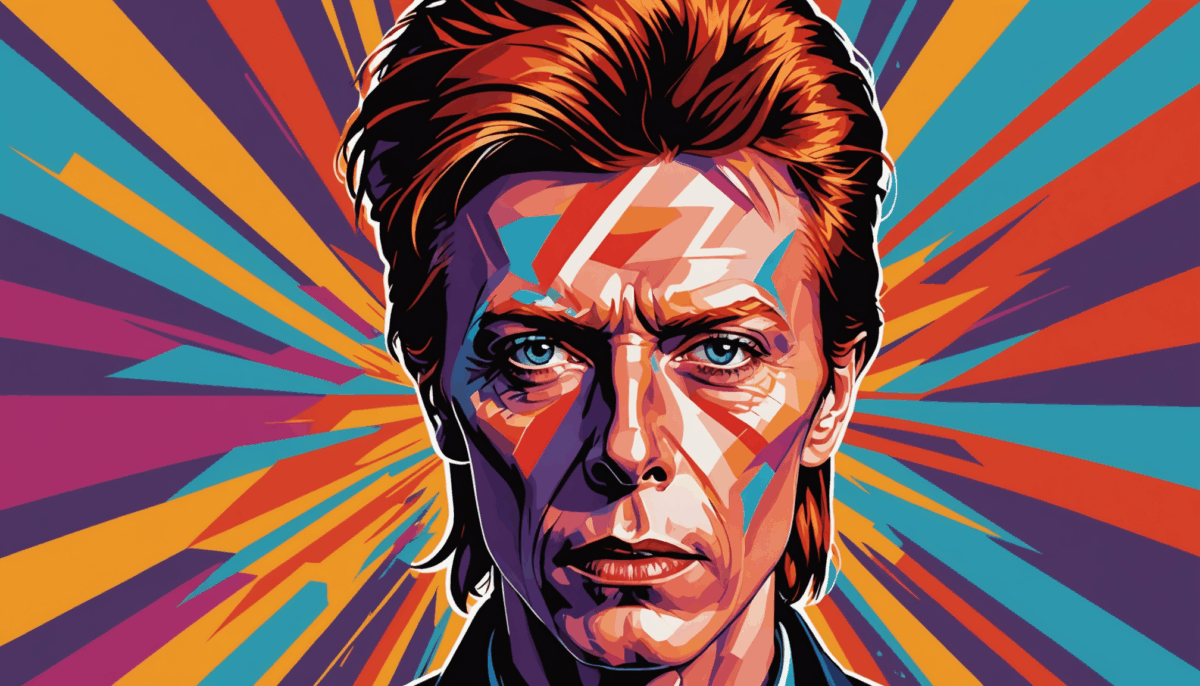

L’art du self-portrait occupe une place centrale dans le processus de création de David Bowie. L’autoportrait pictural n’est pas qu’un simple exercice mimétique ou narcissique : il s’agit d’une exploration profonde de ses propres alter egos et de ses états d’âme. L’œuvre phare, « Self-Portrait » de 1978, constitue un jalon de cette démarche : inspiré par la célèbre pochette de l’album Heroes — réalisée par Masayoshi Sukita et inspirée de l’expressionnisme allemand —, ce tableau met en scène une distorsion volontaire du visage, l’usage de couleurs vibrantes et de gestes larges, témoignant d’une intense quête identitaire.

Loin de rester cantonné à la toile, l’autoportrait chez Bowie s’incarne aussi dans la fusion avec ses personnages cultes comme Ziggy Stardust, Aladdin Sane ou The Thin White Duke. Il brouille sciemment les frontières entre performance musicale et arts visuels, inventant une nouvelle forme d’expression scénique où chaque visage peint, chaque maquillage, chaque geste devient une extension de la figure mythique qu’il façonne. Entre 1976 et 1996, Bowie multiplie les toiles où le moi s’efface au profit d’une identité plurielle, volatile et radicalement moderne.

- Self-Portrait (1978) : Synthèse de la période berlinoise et du néo-expressionnisme

- Utilisation volontaire de la distorsion et de la symbolisation

- Réponse picturale au double musical — Ziggy, Aladdin, Duke

- Intégration des codes de la performance scénique dans la pratique picturale

Les influences artistiques derrière le visage de Bowie #

David Bowie s’est nourri d’un réseau d’inspirations sophistiquées pour bâtir son univers visuel. Passionné dès l’enfance par le British Expressionism, il admire des figures telles que David Bomberg — dont l’usage des formes anguleuses et des couleurs saturées transparaît dans ses propres toiles. Arrivé à Berlin en 1976 avec Iggy Pop, Bowie découvre de façon concrète la puissance du mouvement surréaliste et surtout de l’expressionnisme allemand. Les œuvres tourmentées d’Erich Heckel et de Frank Auerbach influencent radicalement sa palette et son style de pinceau.

À lire Les photos secrètes de David Bowie qui révèlent l’évolution d’une icône légendaire

Nous retrouvons ces influences majeures aussi bien dans ses créations picturales que dans le styling de ses pochettes d’album, à l’instar de « Heroes » (1977) dont la pose s’inspire du tableau Roquairol (1917) d’Heckel, mais également dans ses collaborations avec Brian Eno (Low, Lodger, Heroes) où l’art contemporain s’infiltre jusque dans la structure musicale. Bowie va jusqu’à collecter des œuvres majeures, à l’image de sa célèbre collection personnelle vendue à Sotheby’s pour 41 millions de dollars en 2016.

- David Bomberg (British Expressionism) : Influence sur les formes et la matière

- Erich Heckel et German Expressionism : Inspiration directe pour les autoportraits

- Frank Auerbach, Francis Bacon : Recherche de la vérité émotionnelle et de la chair picturale

- Réinterprétation visuelle dans les pochettes : Heroes (1977), Outside (1995)

La construction du portrait iconique : entre photographie, peinture et mise en scène #

L’élaboration du portrait de David Bowie résulte d’une alchimie sophistiquée, mélangeant techniques picturales, photographiques et d’art vivant. Ses autoportraits peints s’inscrivent dans une veine néo-expressionniste où la gestuelle soulignée, les jeux d’ombres et la réduction chromatique servent à accentuer la force du visage. La photographie, médium incontournable de l’icône pop, prend le relais grâce au travail de photographes tels que Masayoshi Sukita ou Mick Rock, qui sculptent la peau et l’ossature du chanteur à travers des mises en scène hautement stylisées.

La fabrication de chaque portrait repose sur une chorégraphie complexe : le choix de costumes signés par la costumière Kansai Yamamoto, des maquillages qui amplifient la dimension narrative du visage, des éclairages sculptant la théâtralité du regard. Chaque détail — la gestuelle exacerbée, la modélisation du profil, l’ajout d’éléments symboliques (éclairs, perles, motifs géométriques) — participe à faire émerger une iconographie reconnaissable entre mille, mais toujours imprévisible :

- Collaboration avec Masayoshi Sukita : Cliché iconique de Heroes (1977)

- Emploi du maquillage expressionniste : Aladdin Sane, invention du foudre bleu

- Intégration du costume scénique de Kansai Yamamoto : Japonisme et expansion de l’identité

- Utilisation de la lumière et des ombres pour dramatiser le regard et l’ossature

Le portrait comme espace de dialogue entre Bowie et ses fans #

L’engouement international pour le visage de David Bowie a incité une multitude d’artistes à revisiter, décliner, réinventer son image, chacun capturant une facette différente du mystère Bowie. Ce dialogue entre l’icône et la communauté se traduit par la multiplication des portraits collectifs — peintures, dessins, photographies, et fan art — exposés au sein de grands événements tels que la rétrospective « David Bowie Is » du Victoria and Albert Museum de Londres (2013-2018), qui a enregistré plus de 2 millions de visiteurs dans 12 villes.

À lire Idées de cadeaux de Noël pour copine : renforcer votre relation avec un présent sincère

L’adaptabilité visuelle du visage de Bowie prolonge l’œuvre au-delà de sa simple biographie, le propulsant au rang de symbole universel de liberté artistique et d’affirmation de soi. Chaque nouvelle interprétation fait évoluer la légende, consolidant ainsi la transmission intergénérationnelle du modèle Bowie :

- Diversité des supports : street art à Brixton, design digital à Tokyo, sculptures à Berlin

- Création de fan art sur Instagram : plus de 200 000 œuvres recensées en 2024

- Expositions hommage, telles que « Bowie Unseen » au Brooklyn Museum en 2018

- Valorisation de la pluralité identitaire et de la résilience par l’appropriation du portrait de Bowie

Le visage de Bowie dans la culture visuelle contemporaine #

L’héritage du portrait Bowie demeure omniprésent dans la photographie, la mode, l’art numérique et le design graphique contemporains. Les codes de représentation mis en place par l’artiste, de la stylisation radicale du visage à l’incarnation d’archétypes pop, nourrissent aujourd’hui la création visuelle des plus grandes maisons de couture (comme Gucci ou Jean-Paul Gaultier), des studios de photographie de Londres à New York, ainsi que des plateformes numériques mondiales.

Le « portrait Bowie », avec sa capacité à renouveler en permanence les schémas de l’icône populaire, continue d’inspirer toute une génération de plasticiens et de graphistes. En 2024, la présence de son visage sur plus de 3 500 couvertures de magazines dans 25 pays atteste de la prégnance de ce symbole dans la mémoire visuelle collective. Selon notre avis, Bowie cristallise une sorte d’énigme visuelle éternelle, fusionnant l’esthétique, la provocation et la modernité, qui continuera à nourrir les imaginaires bien après notre temps.

- Usage du portrait Bowie dans la publicité de mode : Gucci, Burberry

- Reprise de la gestuelle dans les clips actuels (voir Harry Styles)

- Référence directe dans les campagnes graphiques de Vogue ou de Dazed & Confused

- Exportation de l’imagerie Bowie dans les festivals mondiaux et la crypto-art

Plan de l'article

- David Bowie : Portrait d’un caméléon créatif à travers l’art visuel

- L’autoportrait chez Bowie : miroir de ses identités multiples

- Les influences artistiques derrière le visage de Bowie

- La construction du portrait iconique : entre photographie, peinture et mise en scène

- Le portrait comme espace de dialogue entre Bowie et ses fans

- Le visage de Bowie dans la culture visuelle contemporaine